印と私(2)

前回、印と私(1)では、呉昌碩の印の事を話したが、今回は作風についても触れたいと思う。

近代から現代にかけてたくさんの篆刻の名人が現れて、それぞれの良さがあって見ているだけでも楽しくなる。

それら名家の中でも何故、特に呉昌碩が好きかといえば、なんとも言えない心を引きつけられる不思議な魅力があるからである。素朴な作品が多く、一見それほど上手いように見えなかったりするものもあるが、時間をかけてよく見ていくと実に巧みに出来ていることに気付かされる。線の太さの差や字配りの構成などが計算しているようで、していないような絶妙さがあり王羲之の蘭亭序にも通じるところがある。

もう一つ他の名家には、あまり見られない魅力は呉昌碩の印の線には書としての筆意が見られる作品が多いことである。篆刻は主に石印材に印刀で文字を刻すことから、必然的に刀意が前面に出やすく現代の作品には、より目立ってきているように思える。それに対して呉昌碩の印はひと味違う。

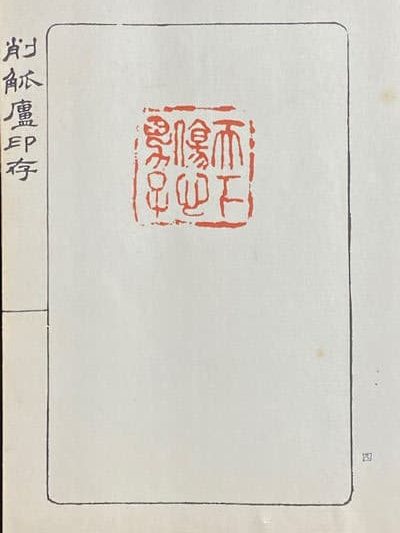

それでは、その一例を見てみたい。

これは、彼の失意の心情を表した文句だが、それについてはまたの機会にするとして、微かに抑揚のある筆意がよく表れている。印刀で刻しながらも画仙紙に毛筆で書いたような線の味わいが抒情的で、呉昌碩の当時の心情とつながっているように見えてくる。

文字の構成では、6文字の中で最後の「子」だけが軽く小さめにすることで、他の5字とのバランスを取っている。さらに、よく見ると右隣の「心」から少し細めの線を交えることで「子」だけが異質にならないように自然に仕上げていることが分かる。

辺縁は全体の右半分は太めにして左側は細めにすることで、先ほど説明した軽めの「子」と同調して全体に変化をつけて立体感を感じさせる。四隅の角も全て理にかなった欠き方で、絶妙に風通しが良くなるように気を配っている。

呉昌碩は刻印にあたって納得いくまで繰り返し印稿を練り、布字まで行ったら一気に刻したといわれている。この印も見どころが多く飽きることがない。