「風信帖」から何を学ぶか (1)ー「風」「信」の結構から紐解くー

書の古典をどのように学んでいくかは人それぞれで自由なことで、習字の手本としてその書き方だけを、少し手習いして終わることもやむをえないことかもしれません。しかし、真摯に書道を目指して行こうとする人にとっては、その奥に潜む深い真髄を探求していくという精神を持ち続けることはたいへん重要ではないかと思います。「風信帖」はその対象となる最たる古典と言えましょう。(図1)

私は浅学ながら、長年にわたって繰り返し風信帖を習い、時にはその書を詳細に分析してきました。その繰り返しによって以前にはよく分からなかった不明な筆路や筆の動き、手首の使い方などが少しずつとき解れ、その都度新しい景色として見えてくることが増えてきました。

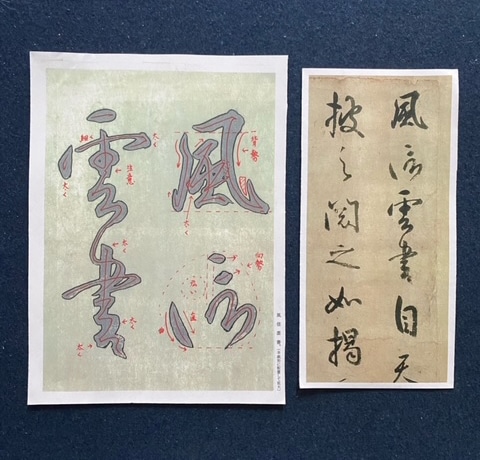

最近、風信帖の冒頭四字を改めて分析し直し(図2)、字の輪郭をとり点画の長さや角度、線の太さや点画間の空間のとり方、筆路などを精査してみました。今回はその中の「風」と「信」について字の結構を中心にお話したいと思います。

「風」

よく「風信帖」一通目の全文を王羲之の書から集字した例(図3)を引き合いにして、王羲之の書をそのまま配列すれば「風信帖」になるかのような話を何度か聞いたことがあります。しかし、それは如何なものでしょうか。「風」は確かに「蘭亭序」中の「風」と似てはいますが、よく見ていくと「風信帖」の「風」は独特の結構をしているのに気付かされます。その字形から興味深い箇所をいくつか取り上げてみたいと思います。

まず、二画目の起筆の位置が一画目の起筆より高いのと、かなり間をとっています。「蘭亭序」ではここまでしていません。むしろ「蘭亭序」の方が自然に書かれていて、「風信帖」の方は出だしから何か特別な意図が感じられます。

次に「風」内部の「䖝」が尋常ではありません。一画目の短い画が極端に右肩上がりで次の連綿の長い斜線の後、左右の外線へ強くぶつけてかなり扁平な口を書き極度に密な結構をとっています。さらに目につくのは右側の針の孔ほどの二つの極小の空間です。どちらか一つでも墨で埋もれてしまったら反古にしなければならない極めてリスクの大きい運筆ですが、少しの迷いもなく堂々と書き切っています。まるでミクロの極小の孔から大宇宙へと突き抜けていくかのようにも見える奇跡の空間と私は見ています。

「信」

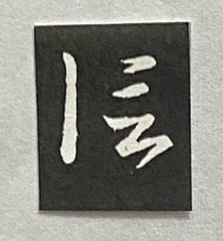

一画目の人偏が外側に円い半月形で左へ傾けて下部に書き、二画目は遠く上方へ水平の点を短く引き、三画目は少し右にずらして右肩上がりに押し上げています。最後は遠心力を持ったかなり急カーブの曲線で左に引き戻しています。王羲之の草書(図4)を見ると、一画目の人偏がそれほど左へ丸くなっていないし右旁も右下の方へ膨らんではいません。「風」も「信」も筆の流れで出来るような字ではなく、十分に考えられて造られた建築的な書であることが分かります。

「風」が行書で書き、結構が背勢で密なのに対して、「信」は草書で書かれ結構が向勢で広い空間を抱えた疎となり「風」とは全く相反する構成となっています。王羲之の草書(4)とは字形が異なり、明らかに字の外形が円になることを強く意識しているのが分かります。

「陰陽俯仰法」

これらの独特な点画や分厚く粘り強い線の表出を可能しているのは「陰陽俯仰法」(一般には俯仰法と言われている)という筆法によるところが大きいのです。「風」も「信」も俯仰法を用いることなしに上手く書くことは出来ません。これは空海の書に多く見られる筆法ですが、もとは王羲之の書にもよく見られる陰陽の筆法です。しかし、空海はおそらく身体的にも手首がかなり柔らかい人だったと思われ、王羲之の陰陽の筆法を身体的な利点も活用し、さらに露わに自在に運筆することが可能となり「陰陽俯仰法」に進化させて独自の世界観を表現することができたのではないかと思います。

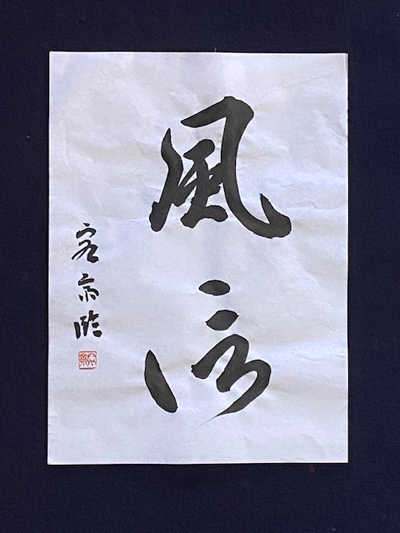

冒頭の「風信」臨書してみました(図5)

次回は、空海は何故このような書を表現したのか、その核心について私なりの考えを話してみたいと思います。